非認知能力のひとつである『やり抜く力』は、構成する4つの力の頭文字を取って「グリット(GRIT)」と言われます。

Guts(ガッツ):度胸、根性、困難な力に立ち向かう能力

Resilience(レジリエンス):復元力、失敗してもあきらめずに継続できる力

Initiative(イニシアチブ):自発性、自分で目標を見つける力

Tenacity(テナスティ):執念、最後までやりとげる力

やり抜く力は、技術的な能力だけでなく、心(情熱)が掛け合わさったものであり、先天的なIQの高さとは関係なく、誰もが努力によって後天的に伸ばせる能力なのです。

当園では非認知能力を養い、自己肯定感が高まるように、行事への取り組みを通して、やり抜く力が育まれるようにしています。特に、大きな声を出して恥ずかしさを一蹴することによって度胸が生まれ、暑くても、遊びたくても、難しくても、やるべきことをやっていくことによって根性がつきます。失敗したり、できないことを指摘するのではなく、できるようになっていることや頑張っていることを褒め、次も頑張ろうと思えるように評価することによって、あきらめずに継続できる力が備わります。前年度のDVDや上のクラスの練習の見せることによって、あんなふうにかっこよくなりたい、お父さんお母さんにかっこいい姿を見せたいという目標を持ち、最後まで頑張ろうとする気持ちが芽生えます。

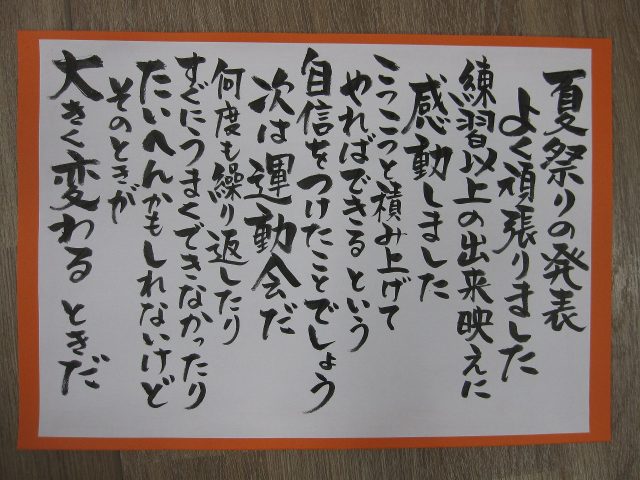

そして、”頑張ったらできた”という成功体験を積み重ねていくことで、「自分ならやり遂げられる」という自信をもてるようになります。上手にできたという結果だけにとらわれず、「何回も繰り返し練習して頑張ってきたんだね」と過程や努力を具体的に褒めることで、より一層、自信を強め、また頑張ろうという気持ちが大きくなります。

今回の夏祭りでさらに自信をつけ、やり抜く力を強くしています。家でも子どもが何かやろうとしているときには、口や手をすぐに出さずに見守り、頑張っていたら認め、できたら褒めてあげるとどんどん力をつけていきます。